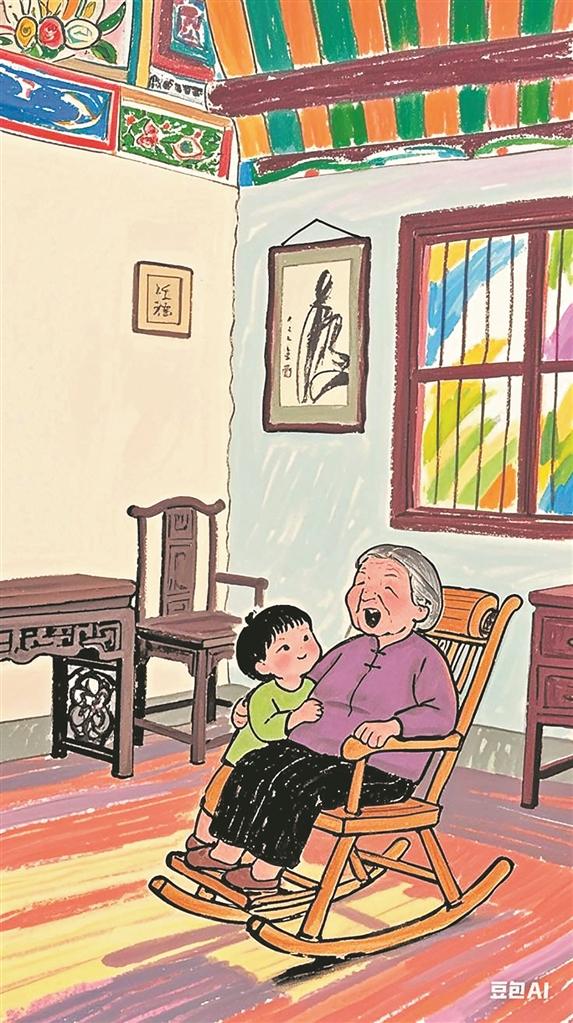

AI生成)

■赵郭峰

在我的老家闽南,现在只有一些孩子会唱这首童谣了:“瘦丑仔猴,鼻那流,食芎蕉,配土豆,食西瓜,配菜头,毋是吐,著是漏。”这首歌谣最早是邻家老奶奶教的,长长的念唱,我能记得一字不差。当然,也有短的。

记得当年村里,倘若婴幼吵着不睡觉,大人便轻轻摇晃着婴儿,一边摸头一边唱摇篮曲:“摇仔摇,睏啊睏,囝仔一瞑大一寸;摇仔摇,惜啊惜,囝仔一瞑大一尺。”哼唱着哼唱着,襁褓里的啼哭渐渐化作咿呀的应和,渐渐进入温柔的梦乡。

小学低年级那阵子,我们三五伙伴特喜欢聚在一起,有时会玩过家家,有时轮流吟唱童谣《放鸡鸭》:“一放鸡,二放鸭,三分开,四相叠……”游戏前约定,念得不好不全的,要被刮鼻子三下。即便这首童谣音节简单,节奏感强,念来朗朗上口,仍然也有个别同学念得不齐整,大家依照约定陆续刮他三下,然后一哄而散。

这些童谣不知什么时候开始有的,也不知经历多少代人传唱至今,有时大人还和我们一起念诵,现在我也会和二宝一起吟唱八闽童谣。“月光光,照池塘,骑竹马,过洪塘……”这是唐代闽地的童谣,我第一次读到它,就脱口成诵,相传这是福建最古老的民歌之一,歌词优美,讲述了月光下的福州浪漫故事。

依稀记得多年前的那个暮雨天,大家闲聚在一起,凝望着天井的雨帘念诵:“天乌乌,要落雨,阿公举锄头要掘芋(海龙王、要娶某)……”檐角的滴水在不紧不慢地数着节拍,把闽南话的尾音浸泡得绵软,男女老少的混合音像极一种复杂且丰富的交响乐,在山城水雾雨帘中浮沉传承。

童谣最初是口传语言年代的产物。从口传朝代进化到印刷时代,许多歌谣纵然被固定于纸片,甚至失去了原来的声音,仍旧令人迷恋。

想起若干年前,女儿还在上幼儿园,我们一边走路上学,一边念着:“一鼠贼仔名,二牛驶犁兄,三虎爬山坪……”多少个这样平淡的日子,我们把这些童谣特别是这首《十二生肖歌》一念再念,一直到她幼儿园毕业,同班的不少小朋友也念诵得滚瓜烂熟。

闽南童谣2008年列入第二批国家级非遗名录。“相牵手,好朋友,吃土豆,配烧酒,烧酒仙,走路空空颠。”像这首童谣,富有音乐美的韵语和节奏,也不知是哪几位文人酒仙何夜随性而起的吟唱?我常常在想,这可能是许多童谣至今让我们着迷的缘由。

每当忆起这些童谣,我恍如回首遥望到昔日某个家园情景,熟识而又新鲜,亲近且又神秘,这种由童谣激发的玄妙感觉,可能遍布“地球村”不同国度不同语言的各个地域诸多角落,特别流行于台湾和闽南地区,以及东南亚华侨华裔居住地。

许多年后,老厝的燕尾脊在暮色里渐渐模糊。也许没有人再记得“一放鸡,二放鸭”“天乌乌,要下雨”中的游戏和生活,然而只要音韵仍在,节奏平仄仍在,传唱依然继续,经由那些童谣,我们还是可以一次次重返故乡家园,让每一个细胞浸润欢声笑语,仿佛置身昨日熟悉的山村、街巷和乡音。

0 条评论