(AI生成)

■柯远峰

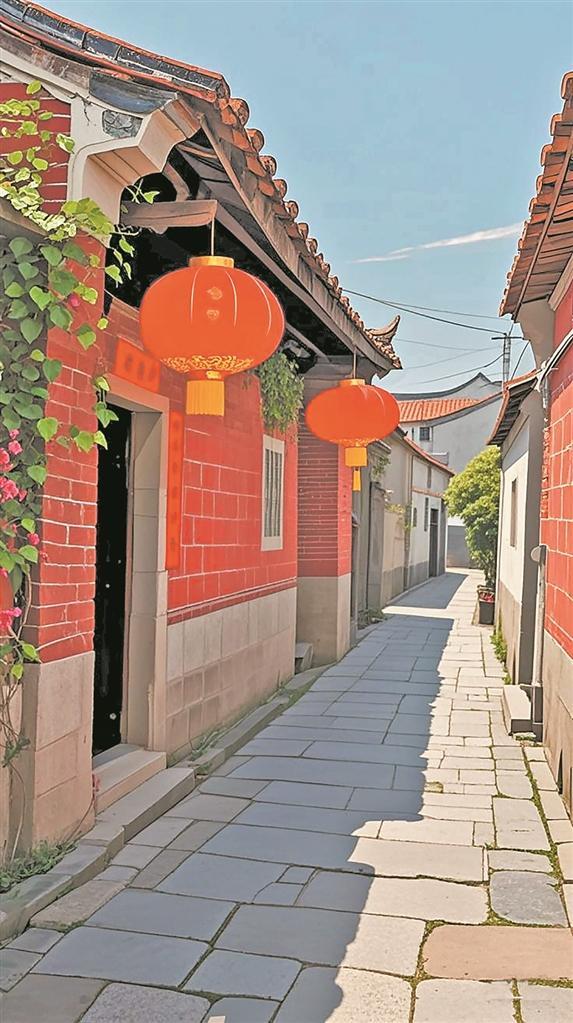

“有几间厝,用砖仔砌,看起来普通普通,时常出现我的梦中,彼就是我的故乡……”一首耳熟能详的闽南语歌曲唱了半生。小时候唱它,只觉朗朗上口,长大后唱它,才懂其中的厝味,才知故园的炊烟,是游子心头永不结痂的疤,风一吹,就隐隐作痛。

厝对于每个人来说,是遮风避雨的屋舍,也是心灵的港湾。然而厝在闽南人心中,更是一部镌刻着族群记忆的立体史书,这份掺杂着海盐与泪水的厝味,被他们反复地咀嚼……

早年为了生存,下南洋的乡亲,一身孤胆,要么靠手艺,要么靠力气,把离开故土和亲人的无奈与不舍,转化为奋勇拼搏,硬是在异国他乡闯下一片天地,就为了早日荣归故里。

儿时常听老一辈的人说,这些在侨居地的亲人,过的生活并不像我们想象的那般舒适,他们起早贪黑,省吃俭用,就想着能往厝内多寄些钱,让家人衣食无忧,头顶有瓦,还想着帮衬邻里乡亲,办校兴学……外曾祖父便是这样的一个人,然因劳累过度,延误病情,过早地就抱憾离世。以前的人家,头顶能有一片遮风挡雨的瓦,就是件幸福的事了。可随着一个个孩子的出生,孩子长大了又结婚生子,需要的房间也变多了。这时,盖房子成了头等大事。但农耕时代,尤其是闽南地区,土地贫瘠,许多人吃了上顿不知下顿,要想赚几枚铜钱都是极困难的事,何况是想有间厝。所以父辈那一代,不是几个孩子同父母挤一张床,就是几家孩子凑一张用木板铺搭的“床”。印象很深的是,我小时候有一回跟堂亲一起到一个亲戚家做客,晚间留宿时,主人把大把的稻草往地上一铺,大伙儿便席地而睡了。如今已忘了那晚跟我一起睡地板的究竟是哪些人了,只记得第二天醒来,大家都笑着互相帮对方掸掉身上的稻草。

改革开放后,穷则思变的咱厝人善抓机遇,吃苦当吃补,用双手堆砌了一座座石头房。慢慢地,大家族分成了一个个小家庭,夫妻有了属于两人的房间,兄弟姐妹也有了自己的天地。特别是村里办起了工厂,大家的生活有了盼头,累积个几年,一层的厝变成了双层,这时候,儿女成人,新人进门,小家又变成了大家。

爱拼敢赢的咱厝人,总是会在大浪中不断摸索前进,寻找商机。当发展出现瓶颈的时候,他们又像老一辈的乡亲,选择背井离乡,闯荡江湖。这时的厝,于老人,是依靠,对于年轻人,是牵挂。不管他们在外面过得好不好,逢年过节,都会回到故土,与家人团聚。就这样,年复一年,尽管游子们在外地也有自己的栖身之处,更有甚者买了洋房、别墅,但心里念念不忘的依旧是那故乡,都会想着叶落归根。这时,厝又浮上心头,即使老家已无人居住,仍是会想办法,找机会把石头厝翻建成水泥厝。当然,这里头不乏一些兄弟,因没有多余的土地可建,而协商共同把老房子拆下来重建。兄弟一人一层,热闹又独立,也是很好的主意。

从一层多家,到一座一家,再到一层一家,不管如何,厝在,家在,亲情在,这就是咱厝人对“根”的眷恋。

0 条评论